困ったときの神頼み、とはよくいったもので、恋をしているときは、おまじないや占いなど、「神様の力も借りたい・・・」と思ってしまうのも乙女心♡ そこで、関東近郊で恋に本当に効くといわれている神社、お寺をご紹介します。

1.箱根神社(神奈川県)

約2400前、聖占仙人が箱根の駒ヶ岳より主峰の神山をご神体山としてお祀りされて以来、関東における山岳信仰の一大霊場となった箱根山。 源頼朝が深く信仰以後、関東総鎮守として、徳川家康など武家による崇敬の篤い社として栄えてきました。

箱根道が整備され宿や関所が設けられて以降、東西交通の要として庶民信仰の聖地となっています。

check!

ここでは、寄木細工で作られた和合御守(なかよしまもり)が購入できます。

二つに分かれた御守りの寄木模様がぴったり合うのは世界でただ一つだけ。

片思いの相手や、恋人に渡せば神様がその縁をより強く結び付けてくれるでしょう。

2.大宮氷川神社(埼玉県)

大きな木造の鳥居が出迎えてくれる川越氷川神社は、1460年前の創建。

素盞鳴尊(すさのをのみこと)と奇稲田姫命(くしいなだひめ)の夫婦神、大己貴命(おほなむち)をまつり、古くから「お氷川さま」として人々に親しまれてきました。

江戸時代には徳川家の重臣が治めることとなった川越藩の総鎮守として尊崇され、現在にいたります。ご祭神の関係から最近では恋愛成就の神社としても注目を集め、平日でも女性の姿が多く見られます。

ちなみに有名な、江戸の祭りを今に伝える川越祭りの発祥はここ。神輿や山車が町内を練り歩く姿に多くの観光客が集まります。

check!

氷川神社では昔から、境内の白い小石を持ち帰ってお守りにすると良縁に恵まれるという言い伝えが。

毎日巫女さんが丁寧に奉製しお祓いされた縁結び玉は、とっても可愛く確かなお守りです。

なかでも縁結び玉と呼ばれる御守りは特に人気で、朝から行列ができるほど!

他にも可愛い御守りが沢山あるのでチェックしてみてくださいね!

3.伊豆山神社(静岡県)

明治時代に現在の社名になった伊豆山神社は、伊豆の地名の発祥地。

平治の乱の後伊豆の蛭ヶ小島に配流の身となっていた源頼朝が源家再興を祈願、また正妻となる北条政子と出会った場所としても有名です。

のちに鎌倉幕府を開いた際には篤く崇敬、幕府再興の崇敬社となりました。古来は神仏習合が盛んに行われ、

弘法大師や多くの修験者が入峰して修行を積んだ霊場、霊山でもあります。

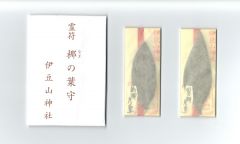

check!

梛の木には人の悪意や嫉妬、災いをはねのける浄化作用があり、その葉が悩みや迷いを解消する護符として、古くから身につけられてきたようです。

なかでも伊豆山神社の梛の葉は、葉脈が縦に通っているためにちぎれにくく、また2枚ずつなかよく同じ場所から出ていることから、頼朝に想いを募らせた政子がそっと手鏡の下に忍ばせたと言われています。 そんなふたりの絆を繋いだ、縁結びのご利益があるとして有名なお守りなのです。また梛にはオスとメスとがあり、カップルで持つ場合は女性がお梛、男性がめ梛を持つとよいとされています。

もちろんひとりで持って、恋の成就を願うのも◎。良縁が結ばれるといわれています。※残念ながら、今は神木保護の為販売されていないようです。

4.東京大神宮(東京都)

江戸時代、人々にとって伊勢神宮へ詣でることは生涯をかけての夢でした。

こうして篤い信仰を集め続けている伊勢神宮を東京から遥拝できるようにと、

明治13年に伊勢神宮の遥拝殿として建てられたのが東京大神宮です。明治33年には、

当時の皇太子殿下(後の大正天皇)のご結婚の礼が皇室でも初めて宮中賢所のご神前で行なわれたことを記念して、

一般の人々に向けた神前結婚式を行ないました。“ムスビ”の働きを司る「造化の三神」があわせてまつられていることもあって、

縁結びにご利益のある神社として知られています。

check!

幸福が訪れるという花言葉をもつ、純白の鈴蘭をかたどった「縁結び鈴蘭守り」。

鈴蘭の花のなかには鈴が入っていて、ふたつの音色が重なってひとつの響きとなるように「ふたりの心もひとつになれますように」

という願いが込められています。「すてきな出会いが訪れた」という口コミも多数。

参拝したらぜひ手に入れたい御守りですね!

close

close